この記事を読んで分かること☝

- 今後、新築するならZEH住宅が良い理由

- ZEH住宅のシェアが増加するであろう背景

- 日本のエネルギー事情

- ZEH住宅おすすめのローコストハウスメーカー

数年前にタマホームが高断熱・高気密の「笑顔の家」を発売しました。これまでもタマホームはZEH住宅を販売していましたが、この家は25年後の基準を見据えた性能の家ということです。

確かに今の世の中、電気やガスの料金が上がりが止まらず、料金が下がる見込みは全くありません。 今後、さらに値上げもありそうで、将来的にみても自国に資源を持たない日本は、エネルギーの不安を抱え続けます。

そんな中でのタマホームの「笑顔の家」の発売です。

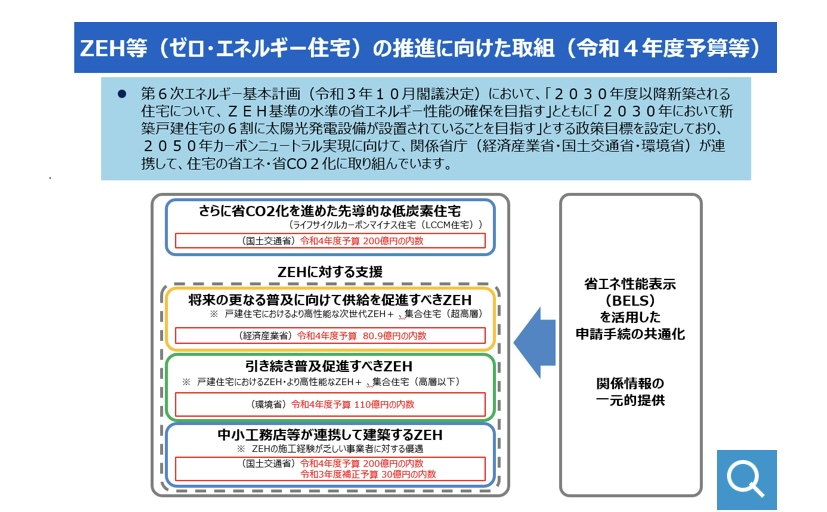

ここ数年、省エネルギーの住宅としてZEH住宅の注目度が上がっていますし、温暖化対策ということからも政府は、ZEH住宅の普及に力を注いでいます。

そういった背景のもと、今後はZEH住宅の割合が急速に増加するのではないかと想定しています。

ただ、その一方でZEH住宅の建築費用が高額なため、ZEH住宅にしようか悩まれている方も多いです。ですから、予算を抑えながらZEH住宅を検討するならローコストハウスメーカーも視野に検討した方が良いですね。

ちなみに我が家は(2024年7月)の電気代が、70,000円を超えてしまいました。二世帯住宅ということで、もともと電気代は高めでしたが70,000円を超えたのは初めてです。(通常は25,000~30,000円)

12年前に新築した時と明らかに外気温が違うため、これから新築するならZEH住宅が必須なのではないかと感じます。

この記事では、今後、ZEH住宅が増加するであろう背景や、おすすめのローコストハウスメーカーについて解説していますので、ぜひ、最後まで読んでみてください。

👨🔧 この記事を書いた人

2012年にローコストハウスメーカーで完全分離型の二世帯住宅を新築。

生活歴12年のリアルな経験をもとに、家づくりのヒントや失敗談を発信しています。

「いかにして手の届く価格で新築住宅を検討するか」「ローコストで理想的な二世帯住宅とは」をテーマに日々研究。

価格・間取り・断熱・防音まで、実体験を交えながら徹底解説。

👨👩👧👦 一男一女の父(47歳)

🏠 二世帯住宅×ローコスト住宅の専門ブロガー

- 各ハウスメーカーのZEH住宅

- ZEH住宅のハウスメーカー別価格比較表

- ZEHの簡単な説明

- 今後、ZEHの需要が拡大するであろう理由

- 日本の発電とエネルギー事情

- 二世帯住宅の場合、特にZEH住宅が必要

- ローコストハウスメーカー別のZEH住宅のラインナップは?

- まとめ:ZEH住宅の普及と併せて、新築価格は必ず上昇する

各ハウスメーカーのZEH住宅

| ハウスメーカー | 商品名 | 特徴 |

|---|---|---|

| ダイワハウス | ほとんどの商品 | 新築戸建てはZEH基準相当 |

| 一条工務店 | グラン・スマート、アイ・スマート | ZEH基準の約1.7倍の性能 |

| ミサワホーム | SMART STYLE Roomie | 標準仕様でZEH断熱基準に対応 |

| 住友林業 | NEW ZEH STYLE | ZEH住宅率 約80% |

| アイダ設計 | BRAVO ZNEXT | ローコストZEH住宅 |

| タマホーム | 笑顔の家 | 25年後の基準に対応 |

| ユニバーサルホーム | ソラ・イロZEH | ZEH住宅の販売割合6% |

| アイ工務店 | N-ees | 徐々に実績増加中 |

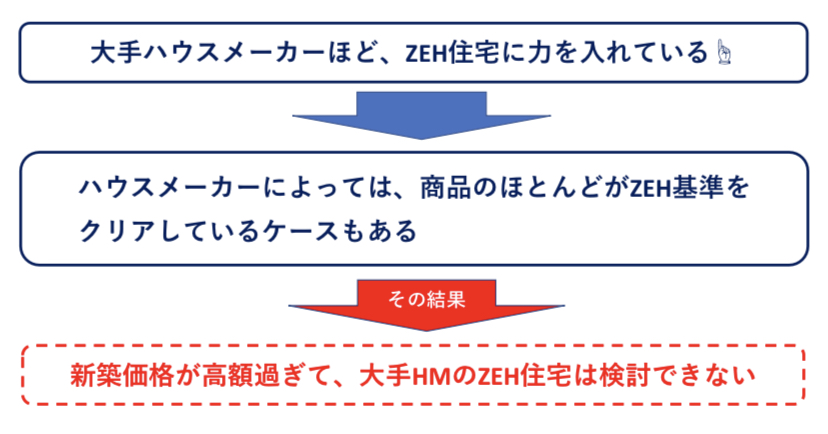

大手ハウスメーカーとローコストハウスメーカーのZEH住宅に対する取り組み方に違いを感じます。

- 大手ハウスメーカー⇒すべての商品をZEH基準に近づけようとしている

- ローコストハウスメーカー⇒普通の住宅とZEH住宅を分けている

この傾向が続くと大手ハウスメーカーの家はどんどん高額になり、普通のサラリーマンでは、なかなか新築できない価格帯になってしまいますね。

一方、ローコストハウスメーカーは、価格重視の施主と機能重視の施主を分けて考えていますね。

個人的には、ZEH住宅にしろ、普通の住宅にしろ、これからの時代はローコストハウスメーカーで建てた方が良いと考えています。

理由は

- 高性能化、値上げにより大手ハウスメーカーの価格帯が高すぎる

- 景気の先行きが不安定で長期の住宅ローンを組みたくない

- 空き家が増加して住宅の資産価値が低下する

- ローコストハウスメーカーの信頼度が高まった

詳しくはこちらの記事を読んでみてください。

【これからはローコストハウスメーカーが人気⁉】価格を抑えて新築した方が良い理由4選 - 大器晩成を信じて

ZEH住宅のハウスメーカー別価格比較表

| ハウスメーカー | 主なZEH対応商品 | 坪単価(ZEH仕様) | 本体価格帯(30~35坪) | 太陽光標準搭載 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|---|

| アイダ設計 | ブラーボゼッチ | 約50~55万円 | 約1,800~2,000万円 | プランにより搭載 | ローコストでZEH対応、断熱仕様は地域により調整 |

| タマホーム | 大安心の家ZEH | 約55~60万円 | 約2,000~2,300万円 | オプションまたは標準 | 発電+蓄電で電気代ゼロも可能、標準仕様が充実 |

| 一条工務店 | i-smart / i-cube | 約75~80万円 | 約2,600~2,900万円 | 標準搭載(大容量) | ZEH実績No.1、高断熱・高気密で光熱費削減 |

| 住友林業 | My Forest ZEH | 約80~85万円 | 約2,800~3,200万円 | プランによる | 自然素材+高性能、木の家でZEHに対応 |

| セキスイハイム | スマートパワーステーション | 約85~95万円 | 約3,000~3,500万円 | 標準搭載 | 太陽光+蓄電池の自給自足住宅、工場生産で品質安定 |

| ヘーベルハウス | FREX / CUBIC ZEH | 約90~100万円 | 約3,200~4,000万円 | 標準または選択可 | 鉄骨構造+高耐久、高価格帯の高性能ZEH |

この表ではローコストハウスメーカーと大手ハウスメーカーのZEH住宅の価格比較をしてみましたが、やはり大手ハウスメーカーのZEH住宅は高額ですね。

建売住宅でZEHを探すのは難しい

ZEH住宅は普通の住宅と比較して300万円ほど建築費用が高くなると言われています。中には初期費用を抑えるため建売住宅でZEHを探される方もいらっしゃいますが、結論を言うと建売住宅でZEHを探すのは難しい状況です。

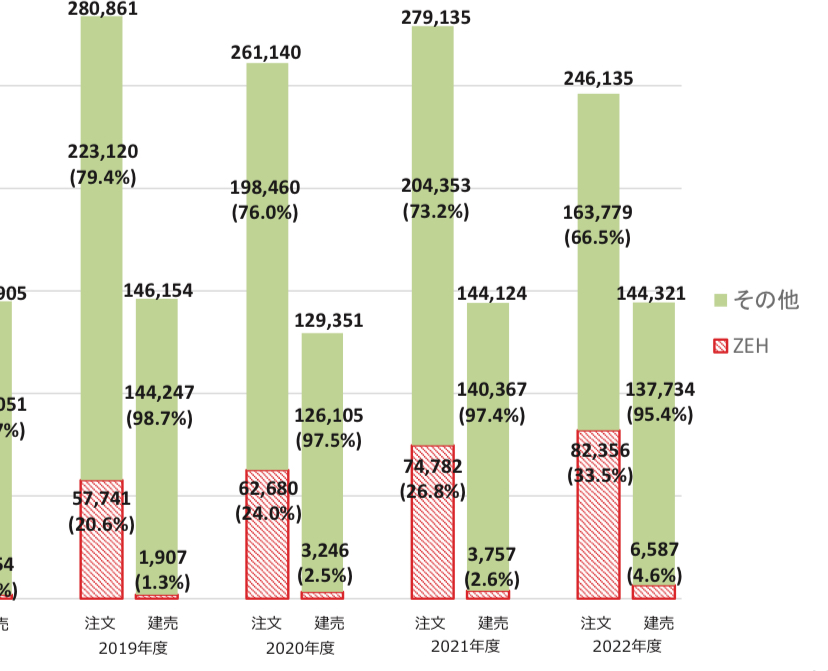

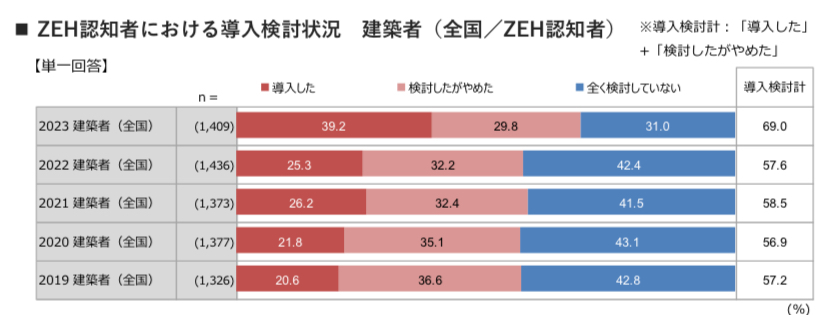

下の表は、ZEH住宅の普及率を表したグラフになります。

SII:一般社団法人 環境共創イニシアチブ|公開データ・資料

注文住宅については、ZEH住宅が普及してきていますが、建売住宅は直近の実績でも4.6%しかありません。

100棟あるうちの4棟程度です。やはり建売住宅にはコストパフォーマンスを求める方が多いので、ZEH仕様の建売住宅はなかなかないですね。

ZEH住宅の普及状況

上記グラフは、ZEH住宅の存在を知っている人のZEH住宅の検討状況です。(ZEH住宅を知らない人は、そもそもZEH住宅を検討しないので除外)

2022年まではZEH住宅を導入した人が20%台でしたが、2023年は40%近く(39.2%)まで上昇しています。

理由としては、光熱費の高騰による部分が大きいと想定されます。2024年は、この数値がさらに上昇すると考えられています。

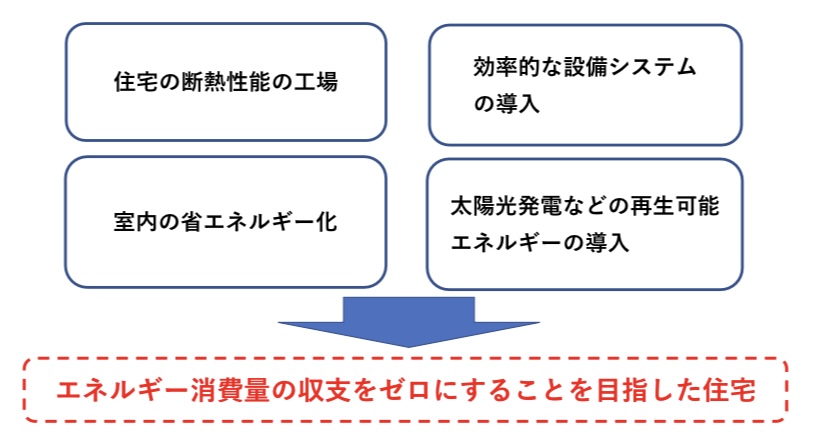

ZEHの簡単な説明

ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの名称です。

簡単に書くと

- 「住宅の断熱性能を向上させ」

- 「効率的な設備システムを取り入れ」

- 「室内の省エネルギー化をしつつ」

- 「太陽光発電などの再生可能エネルギーを導入し」

エネルギーの消費量の収支をゼロにすることを目指した住宅のことです。

<ZEH住宅の基準(6地域の場合)>

| 断熱材(屋根) | 200mm |

| 断熱材(壁) | 100mm |

| 断熱材(床) | 100mm |

| ※断熱材はグラスウール換算 | 100mm |

| 開口部 | アルミ樹脂複合サッシ |

| ガラス | ペアガラスLOW-E |

| UA値(外皮平均熱貫流率) | 0.6 |

| Q値(熱損失係数) | 2.0 |

(引用元:家づくりの教科書2022-2023 X-Knowledge)

参考までにタマホームの大安心の家(標準)は

- 断熱材(天井):155mm

- 断熱材(壁):90mm

となっており、ZEH住宅の基準には到達していません。

タマホームに限らず、ハウスメーカーは標準仕様の家とZEH仕様の家をしっかり分けていますね。

ハウスメーカーの営業戦略的(ZEH住宅の方が高単価で販売できる)な部分で製品ラインナップを分けているケースもあるため、仕様をしっかり確認して「本当にZEH住宅まで必要なのか」自身のライフスタイルも振り返りつつ検討することが必要です。

※ZEH住宅のメリット

・経済性:光熱費の節約

・健康性:室内の温度変化を少なくし、ヒートショックによる心筋梗塞の予防

・レジリエンス:災害時に太陽光発電や蓄電池で非常対策

ZEH住宅の普及については、上記のようなZEH住宅のメリットもありますが、背景にはカーボンニュートラルという政府主導の政策があり、それ以外にも景気対策という側面もあるのではないでしょうか。(景気対策というのは、名目上、出てきませんが)

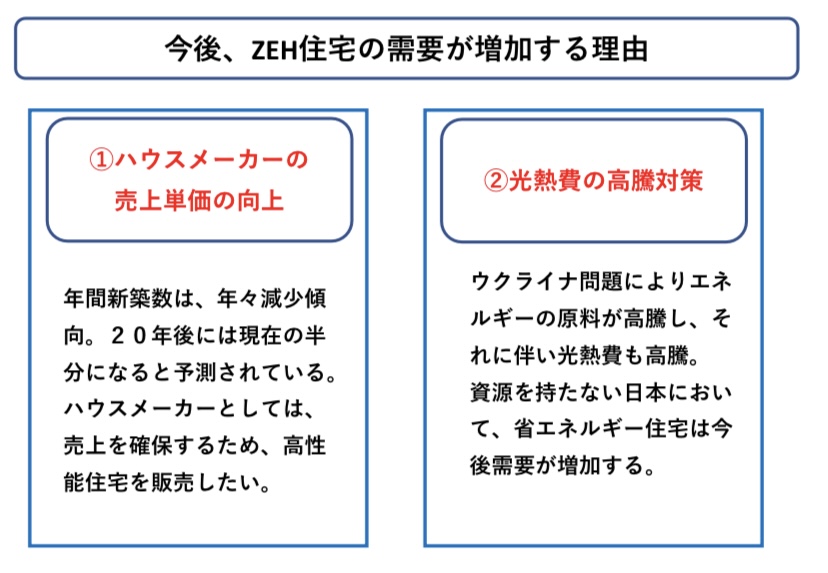

今後、ZEHの需要が拡大するであろう理由

<ハウスメーカーの売上単価の向上(売上金額の確保)>

新築の建築数は、年々減少しており、昨年度は約81万戸でした。

この数字は、十数年前の2/3の数です。これから20年後には、この半分の40万戸前後になるといわれています。

企業として、売上を上げて利益を確保していく方法は二つあって

- 顧客の数を増やす

- 客単価を上げる

のどちらかです。

上記に書いた通り、着工数の減少から顧客を増やすことは難しいと想定されますので、ハウスメーカーの選択肢としては、客単価を上げるしかないです。

つまり、ZEHの技術で付加価値を高め、客単価を上げていこうという営業戦略が見えます。タマホームの「笑顔の家」ももちろんそういう側面を持っています。下記情報によると「笑顔の家」の坪単価は、82万円/坪単価以上という話しもあります。

これは「大安心の家」と比較して、約2倍です。

価格は35坪、フルスペック仕様で2900万円~、予算に応じてカスタマイズ可能な自由設計の家

<エネルギー原料の高騰(光熱費の高騰)>

政府の政策やハウスメーカーの取り組みにより、ZEHは普通に普及していくとは思いますが、昨今の世界情勢によりそれは急激に進む可能性があると思います。

その理由は、ウクライナとロシアの問題ですね。

日本は、火力発電に使用する液化天然ガス(LNG)をロシアから多く輸入しています。ロシアは、液化天然ガス(LNG)を始め資源の輸出が強く、日本だけでなく、各国、ロシアからの輸入に頼っている部分があります。

この問題により一部の国では、ロシアからの物資(液化天然ガスLNG含む)受け入れをやめる動きがあり、日本もそれに追随するのか政府は、苦慮しているところです。

日本政府が最終的にどういう判断をするかは分かりませんが、各国がロシアから液化天然ガス(LNG)の輸入をやめるということは、世界の需給バランスが崩れることになり、価格の高騰が考えられます。

つまり火力発電のエネルギーとして、液化天然ガス(LNG)を使用している日本の電気料金は必ず上がっていくということです。それも割と急激に。

電気・ガス料金の値上げ⇒ZEH住宅の普及

という構図が生まれるわけですね。

日本の発電とエネルギー事情

現状、日本の発電は、火力発電が70%以上占めています。火力発電のうち、液化天然ガス(LNG)の割合は約40%を占めており、日本の発電にとって非常に重要な資源ということが言えます。(他、石炭、石油)

この液化天然ガス(LNG)ですが、日本は世界一の輸入国です。(もうすぐ中国に抜かれそうですが・・)日本にとって、液化天然ガスの価格であったり、供給不安の状況は、非常に重要です。

日本がどこの国から液化天然ガスを輸入しているのか。

1位オーストリア 2位マレーシア 3位カタール 4位ロシア 5位ブルネイ

なんと、4位にロシアがいるんです。

そのうえ、日本企業がロシアの液化天然ガス(LNG)開発プロジェクトに出資しているということもあり、今回の戦争において、日本はロシアに対する経済制裁について苦慮している要因となっています。

【ウクライナショック】木材価格の高騰でハウスメーカーや工務店はどうなる⁉ - 大器晩成を信じて

二世帯住宅の場合、特にZEH住宅が必要

私は完全分離型の二世帯住宅で暮らしていますが、普通の戸建てと比較して、電気代がすごく高いです。

直近の電気代(二世帯分)は

- 8月:40,657円

- 9月:35,022円

- 10月:26,102円

昨年までは、ここまで高くはなかったですが、二世帯住宅はいずれにしても電気代が高くなる傾向にあります。

二世帯住宅をご検討の方は、例え初期費用があがったとしてもZEH住宅で新築することをオススメします。

【二世帯住宅の電気料金は高い】電気料金の月平均は30,698円⁉ - 大器晩成を信じて

ローコストハウスメーカー別のZEH住宅のラインナップは?

| ハウスメーカー | 坪単価(目安) | ZEH対応商品名(例) | 断熱・省エネの考え方(要点) |

|---|---|---|---|

| タマホーム | 55〜75万円 | 笑顔の家 (ZEH基準相当) |

断熱・気密を重視して一次エネ消費を削減。 主力商品でもZEH基準相当(断熱等級5)の考え方。 |

| アイダ設計 | 50〜60万円 | ブラーボ・ゼネクト (BRAVO ZNEXT) |

ローコスト帯でもZEH仕様を商品として明確に分離。 ZEH住宅として公式に訴求。 |

| 秀光ビルド | 50〜60万円 | 規格・自由設計対応 (商品名固定なし) |

ZEHに対応できる基本性能を標準化し、 仕様調整でZEH/Nearly ZEHに寄せるスタイル。 |

| クレバリーホーム | 65〜80万円 | ENELITE ZERO (エネリート・ゼロ) |

外皮性能+設備を組み合わせたZEH設計。 商品としてZEHを分かりやすく展開。 |

| アイフルホーム | 60〜75万円 | ZEH対応プラン (店舗・仕様別) |

ZEHの定義や考え方を整理し、 標準仕様+選択仕様で対応する方針。 |

| ユニバーサルホーム | 60〜75万円 | ソラ・イロ ZEH | 設計の工夫と仕様強化で温熱環境を高める考え方。 ZEH向け商品を明確に用意。 |

この比較表は、ローコスト系ハウスメーカーのZEH住宅について「価格感」と「考え方の違い」を分かりやすく書きました。

同じZEHでも、専用商品として用意している会社と、標準仕様を調整して対応する会社があり設計思想に差が出ます。

個人的にはZEH住宅専用の商品を持っているハウスメーカーが良いと考えていて、その理由は「その商品を販売し続けることによって技術的及び施工的な経験の積み上げにより完成度が上がる」からですね。

これからZEH住宅をご検討の方は「ZEH住宅専用の商品があるかどうか」という視点でハウスメーカー選びをしてみるのも選択肢の一つです。

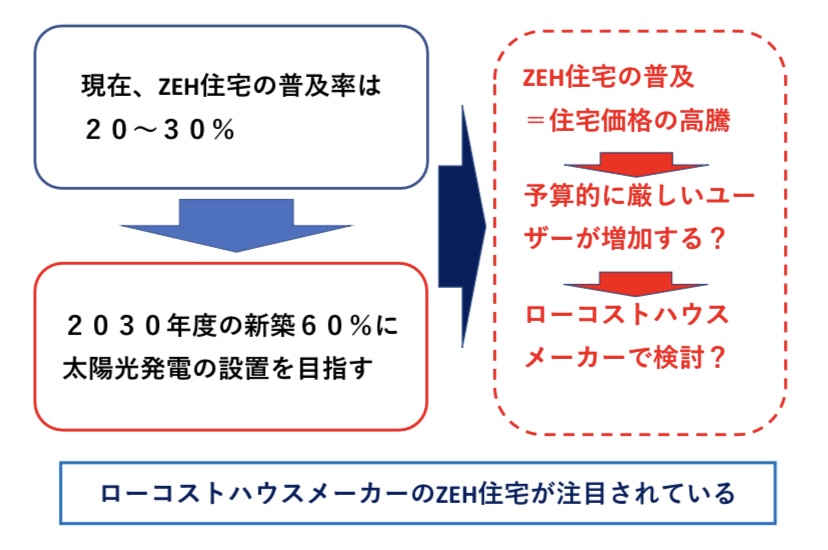

まとめ:ZEH住宅の普及と併せて、新築価格は必ず上昇する

新築のZEHの普及状況は、現在、20~30%程で徐々には増加していますが、これは政府が計画しているよりもかなり少ない数字です。

これまで普及が進んでこなかった原因は、やはりイニシャルコスト面の問題で、コスト重視の顧客には避けられている感があり、ローコストハウスメーカーほど、ZEHへの取組が少ない状況です。

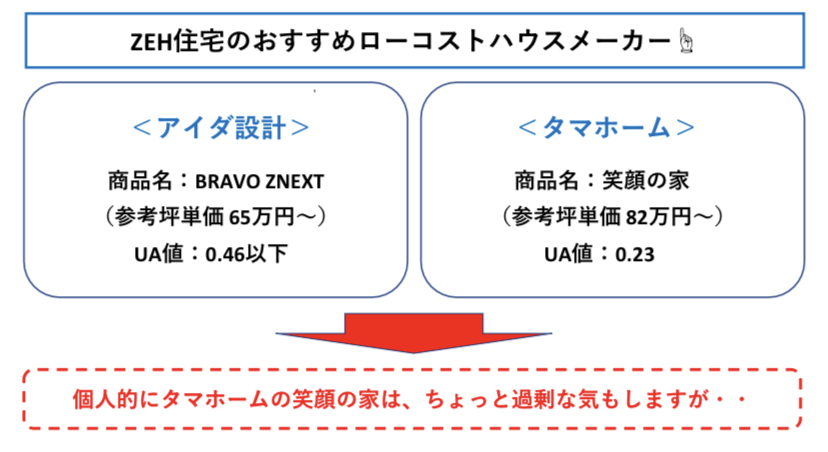

そんな中、ローコストハウスメーカーのアイダ設計とタマホームでは、ZEH住宅として商品のラインナップがあり、力を入れています。

ZEH住宅を検討したいけど、極力予算を抑えたいという方は、アイダ設計やタマホームで話を聞いてみてはいかがでしょうか。

<アイダ設計のZEH住宅 ブラーボゼネクト>

【アイダ設計のZEH住宅「ブラーボゼネクト」】について

- HOUSE OF THE YEAR 2020 優秀賞受賞

- UA値0.46以下を指標

- 環境共創イニシアチブ(SⅡ)のに認定したZEHビルダー

- こどもエコすまい支援事業 対象住宅(最大100万円の補助金)

価格は65万円/坪単価~という感じですね。

YouTubeに参考動画がありましたので、参考までに見てみてください。

アイダ設計の小牧展示場(愛知県)でBRAVO ZNEXTのモデルハウスがありますので、お近くにお住まいの方は、見学に行ってみてください。

⇒アイダ設計 小牧展示場 BRAVO ZNEXTモデルハウス

また、断熱と耐震の家BRAVOは、アイダ設計の福山展示場(広島県)で先週からモデルハウスの公開が始まっています。こちらも近くにお住まいの方は、見学に行ってみてください。

アイダ設計では、ZEH住宅の宿泊体験もできますので、モデルルームのお近くにお住いの方は、新築検討の参考に泊ってみてはいかがでしょうか。

ZEH住宅にこだわるなら価格比較をしっかりしたいので、ローコストハウスメーカーの老舗であるアイダ設計を候補に入れて損をすることはないですね。

<タマホームのZEH住宅 笑顔の家>

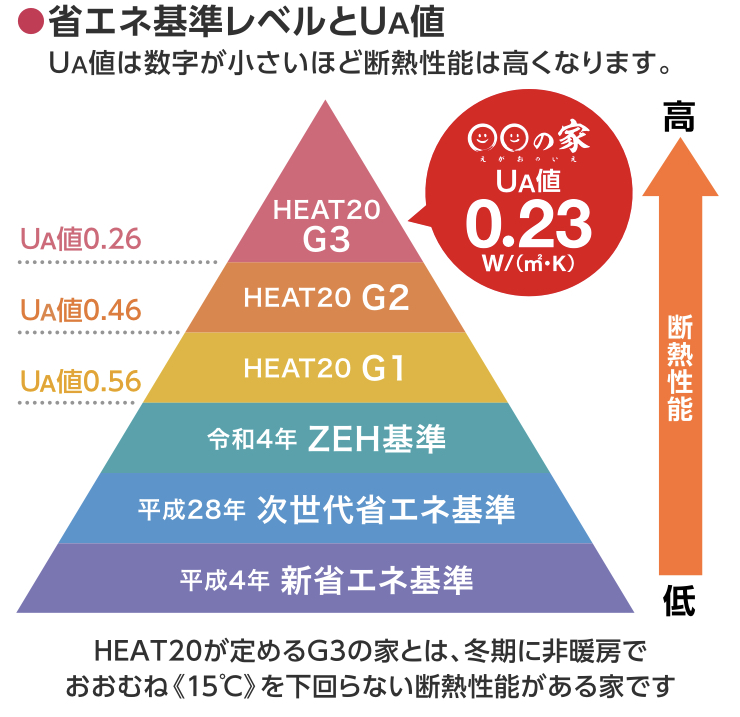

【タマホームのZEH住宅「笑顔の家」】について

- HEAT20・G3水準 UA値0.23を確保

- 25年後の基準値を想定

- こどもエコすまい支援事業 対象住宅(最大100万円の補助金)

価格は82万円/坪単価~という感じですね。

下記は省エネ住宅の基準値の表です。

UA値0.23という数字は魅力的ですが、今現在、25年後の基準で家を建てて、25年後もその性能を維持できているのか、ちょっと疑問ですが・・・

でも、断熱性能・気密性能はそのまま光熱費の節約に直結しますので、暑い地域・寒い地域にお住まいの方は、検討する価値が十分にあると思います。

ローコストハウスメーカーでUA値0.23を対応しているのはタマホームだけです。検討してみる価値は十分にありますね。

ZEH住宅に力を入れるハウスメーカーは増加する

ZEH住宅のイニシャルコストが高いと言っても、世の中の物価上昇や上記に記載した電気・ガス料金の値上げが、ZEH普及の追い風になることは間違いなさそうです。

その上、2022年4月22日には政府が、建築物省エネ法改正案を閣議決定しており、内容は2025年度にすべての住宅・建築物に対し、省エネ基準の適合を義務付けるというもので、これらによりZEHの急速な普及は間違いない状況となりそうです。

下記、リンクは、経済産業省 エネルギー庁の公式ホームページですが、ZEH住宅への力の入れようは、このホームページからも伝わってきます。

出典:ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)に関する情報公開について - 省エネ住宅 | 家庭向け省エネ関連情報 | 省エネポータルサイト

これまでは一部ハウスメーカー(大手ハウスメーカー)が、ZEHに力を入れているだけでしたが、これからはすべてのハウスメーカー、工務店が、ZEHに力を入れることになると想定されます。

消費者としては、比較検討がしやすくなり、またコスト比較もできるので、お値打ちにZEH住宅を建てることができるかもしれませんね。

実際、一条工務店が低価格の規格住宅を発売しており、低価格ながらZEH基準を満たしています。

詳しくはこちらの記事を読んでみてください。

【一条工務店とタマホームを徹底比較】規格住宅の発売で一条工務店もローコストハウスメーカーと勝負か - 大器晩成を信じて

いずれにしても、これから新築を検討される方は、各社のZEHに対する取組みについて、注目してみてはいかがでしょうか。

まとめ

ローコストでZEH住宅を検討するなら、アイダ設計「BRAVO ZNEXT」とタマホーム「笑顔の家」は検討の候補から外せない。

以上、最後までお読みいただき、ありがとうございましたm(__)m

ローコストハウスメーカーをご検討の方は、こちらの記事も読んでみてください。

「ZEH住宅は高い・・・できれば価格を抑えてZEH住宅を検討したい・・」

テレビCMで見かける「スーモカウンター」などの住宅相談サービス。

新築価格の高騰もあり最近は 「ローコストでZEH住宅を検討したい」 という相談も増えています。

ただ、「相談窓口で本当にローコストハウスメーカーの相談ができるの?」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。

実は、相談窓口によって得意なハウスメーカーのタイプが少しずつ異なります。

スーモカウンター(リクルート)

⇨ 幅広いハウスメーカー・工務店から紹介可能。

ローコスト専門ではない点に注意。

住まいの窓口(LIFULL)

⇨ ローコストに強く、地域密着の工務店も紹介可。

要望を整理しながら最適なメーカーを提案。

家づくりのとびら(NTTデータ)

⇨ NTTグループのデータを活かし、費用・間取り相談にも対応。

客観的な比較が得意。

ローコストでZEH住宅を検討したい方には「住まいの窓口」がおすすめで、希望条件に合うハウスメーカー探しを手伝ってもらえます。

❄️💡 ZEH住宅に強いローコストメーカーを無料で提案 ❄️

「ZEH住宅の相談も大丈夫?」という方も安心。

運営は上場企業のLIFULLで、ローコスト住宅の紹介実績も豊富です。