二世帯住宅は普通の戸建てと比較して建築コストが高額なので、「どうにかして建築コストを抑えられないか」考えられている方が多いですね。

実際、大手ハウスメーカーでは費用的に二世帯住宅を建てられないため、ローコストハウスメーカーで検討される方も増えています。金額で言うと大手ハウスメーカーの二世帯住宅は5,000万円以上、ローコストハウスメーカーでは2,000万円以上という感じです。

私もローコストハウスメーカーで二世帯住宅を建てましたが、予定より予算オーバーしてしまったため、費用面では苦労しました。

大手ハウスメーカーと比較してローコストハウスメーカーの二世帯住宅はかなり建築コストが抑えられていますが、それでも安い買い物ではないので、さらに費用を抑えたいですよね。

そこでおすすめしたいのが、二世帯住宅を建てる際に利用できる補助制度ですね。補助制度をうまく利用できれば、建築コストを100~200万円削減することができます。

この記事では二世帯住宅に利用できる補助制度を解説していますので、これから二世帯住宅をご検討の方は、ぜひ、最後まで読んでみてください。

👨🔧 この記事を書いた人

2012年にローコストハウスメーカーで完全分離型の二世帯住宅を新築。

生活歴12年のリアルな経験をもとに、家づくりのヒントや失敗談を発信しています。

「いかにして手の届く価格で新築住宅を検討するか」「ローコストで理想的な二世帯住宅とは」をテーマに日々研究。

価格・間取り・断熱・防音まで、実体験を交えながら徹底解説。

👨👩👧👦 一男一女の父(47歳)

🏠 二世帯住宅×ローコスト住宅の専門ブロガー

- 二世帯住宅に使える主な補助金・支援制度一覧

- 二世帯住宅の補助金利用事例

- 二世帯住宅の補助金を利用することにより、逆に施主の支払い総額が増えてしまう可能性もある

- まずは「自治体に二世帯住宅の補助金制度」があるか確認

二世帯住宅に使える主な補助金・支援制度一覧

| 補助金・支援制度 | 対象者 | 主な内容 | 支払方法 |

|---|---|---|---|

| 子育てエコホーム支援事業 | 子育て世帯、若者夫婦世帯 | 最大100万円補助 | 施工会社経由で施主に還元(工事代金から値引き) |

| 地域型住宅グリーン化事業 | 地域の工務店で建築する世帯 | 最大140万円補助 | 施工会社に交付 → 施主に還元(工事代金から減額) |

| 長期優良住宅の認定による税制優遇 | 認定住宅の所有者 | 固定資産税減額、住宅ローン控除上限UP | 税金支払い時に控除・減税される(補助金支給なし) |

| 自治体独自の二世帯住宅支援制度 | 各市町村ごとの条件に該当する世帯 | 30万~100万円の補助金 | 完成後に施主本人に現金振込される |

| 住宅取得資金贈与の特例 | 親から資金援助を受けた子世帯 | 最大1,000万円まで贈与税非課税 | 贈与時に申告、税金が免除(補助金支給なし) |

各補助金や制度についての最新情報は、以下の公式サイトからも確認できます。

調べてみると二世帯住宅を建てて得られる補助はたくさんあります。個人的に注目しているのは、各自治体で設けている支援制度ですね。

暮らしている地域によっては、支援のない自治体もありますが、これから二世帯住宅を建てようとお考えの方は、建築予定地の自治体で二世帯住宅に関する支援制度がないか確認した方がいいですね。

それでは一つずつ解説させていただきます。

子育てエコホーム支援事業

- 対象者: 18歳未満の子どもがいる世帯、または39歳以下の若者夫婦世帯

- 補助内容: 最大100万円補助(住宅性能によって増減)

- 支払方法: 施工会社(例:タマホーム)が代理で補助金申請 → 交付された補助金を工事費に充当し、施主に値引き対応

- 注意点: 施主が直接受け取るわけではないため、契約時に補助金分を前提とした総額を確認すること。

補助金を施主が直接受け取るわけではない、というのが気になりますね。多くのハウスメーカーや工務店はまじめに対応しているとは思いますが・・・

地域型住宅グリーン化事業

- 対象者: 地域の中小工務店で長期優良住宅等を建てる世帯

- 補助内容: 最大140万円補助

- 支払方法: 採択されたグループ(工務店)が補助金を受取り → 施主へ工事費値引きまたは現金還元

- 注意点: 工務店が事前に事業者登録している必要があり、登録外だと補助対象外。

地域の中小工務店でその工務店が「地域型住宅グリーン化事業」に登録しているかどうかの確認が必要です。全国展開しているようなハウスメーカーは対象外ですね。

長期優良住宅の認定による税制優遇

- 対象者: 認定長期優良住宅を建てる住宅所有者

- 優遇内容: 固定資産税が5年間半額、住宅ローン控除枠拡大

- 支払方法: 支給金は発生しない。毎年の税金納付時に減税される。

- 注意点: 認定申請費用が別途かかる(数万~十数万円)。

固定資産税の減額分と申請に必要の経費の差し引きですね。ただ、固定資産税は実際に家を建てて、納税の案内が届かないと金額が分からないのでリスクはあります。

自治体独自の二世帯住宅支援制度

- 対象者: 親子同居・近居促進を目的とする二世帯住宅建築者

- 補助内容: 30万~100万円(地域による)

- 支払方法: 申請後、完了検査を経て施主本人名義の銀行口座へ振り込み

- 注意点: 完成後でないと補助金交付申請できない地域もあるため、資金計画時に注意。

冒頭でも書かせていただきましたが、私はこの支援制度がおすすめですね。工務店やハウスメーカー経由ではなく、施主本人の口座に補助金が振り込まれるのがいいです。

各自治体の二世帯住宅に関する支援制度

| 自治体 | 支援制度の名称 | 補助内容 | 主な対象条件 |

|---|---|---|---|

| 東京都練馬区 | 親元近居・同居助成制度 | 最大100万円補助 | 区内で親子近居または同居 |

| 愛知県名古屋市 | 子育て住宅支援補助金 | 最大50万円補助 | 親世帯と同居・近居する子育て世帯 |

| 岐阜県各務原市 | 二世帯住宅建設補助金 | 最大60万円補助 | 親世帯との同居新築・リフォーム |

| 埼玉県さいたま市 | 多世代同居・近居支援事業 | 最大30万円補助 | 市内で親世帯と同居・近居 |

| 千葉県千葉市 | 親子近居・同居支援補助 | 最大50万円補助 | 市内で親世帯と近居または同居 |

| 兵庫県神戸市 | 多世代居住促進補助金 | 最大60万円補助 | 市内で親子近居・同居 |

| 福岡県福岡市 | 子育て世帯同居支援補助 | 最大50万円補助 | 子育て世帯が親と同居・近居 |

<注意点>

- 同居だけでなく、近居(2km以内など)も対象となるケースが多い

- 新築だけでなく、建替え・リフォームにも補助金が使える自治体もある

- 着工前に申請が必要(完成後は申請できない場合が多い)

- 年度ごとに予算が設定されており、早期終了のリスクもある

ここでは大きな都市を対象に紹介させていただきましたが、二世帯住宅を建てる際は、建築予定の自治体で確認してみてください。

人口減少でどの自治体も若い世帯に暮らしてほしいと考えていますので、今がチャンスですね。

住宅取得資金贈与の特例

- 対象者: 直系尊属(親・祖父母)から住宅取得資金援助を受けた子世帯

- 非課税枠: 最大1,000万円(省エネ基準適合住宅なら)

- 支払方法: 実際の資金移動後、贈与税の申告を行い、非課税適用で税金が免除される

- 注意点: 金銭贈与契約書の作成、建物引渡し・入居が期限内であることが必要。

これは補助金というよりは、税金対策の側面が強いですね。

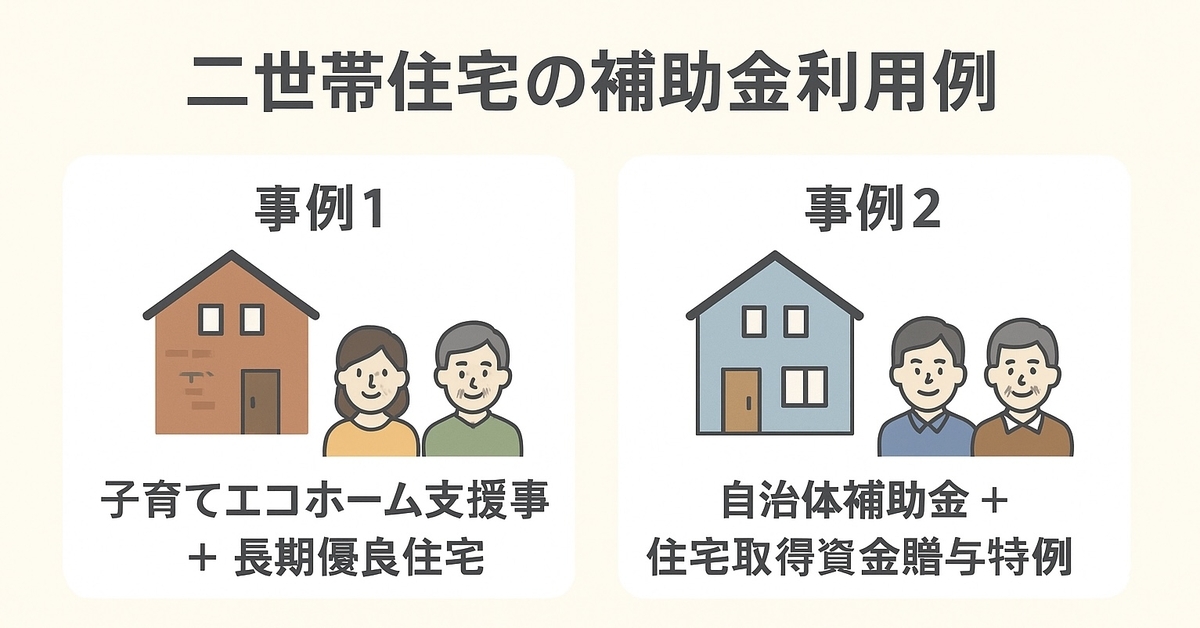

二世帯住宅の補助金利用事例

【事例1】子育てエコホーム支援事業+長期優良住宅

- 世帯構成: 30代夫婦+60代親世帯

- 建築内容: タマホーム「大安心の家」で二世帯住宅を新築

- 利用補助: 子育てエコホーム補助金80万円(施工会社が申請→工事費から値引き)+長期優良住宅による固定資産税減税

- ポイント: 現金還元ではなく工事代金に充当されるため、契約時に値引き額をきちんと確認。

【事例2】自治体補助金+住宅取得資金贈与特例

- 世帯構成: 40代子世帯+70代親世帯

- 建築内容: 完全分離型二世帯住宅(上下分離型)

- 利用補助: 市から50万円補助(完了検査後に施主に現金振込)+贈与非課税枠700万円適用

- ポイント: 親からの資金援助は事前契約・贈与契約書作成が必須。補助金申請も工事完了後に行った。

二世帯住宅の補助金を利用することにより、逆に施主の支払い総額が増えてしまう可能性もある

ほとんどの補助金制度は、断熱性能や長期優良住宅など新築する住宅の性能によって基準が設けられています。住宅の性能を上げることは直接的に建築コストも上がってしまうので、補助金を取得するために新築価格が上がってしまっては元も子もないですね。

二世帯住宅の場合、そもそもの建築コストが高額で、その負担を少しでも減らそうと補助金を検討するわけですから、補助金制度の見極めは重要です。

無条件で施主にとってプラスになる二世帯住宅の補助制度は、各自治体による二世帯住宅の支援制度です。

まずは「自治体に二世帯住宅の補助金制度」があるか確認

二世帯住宅は建築コストが高くなりがちですが、自治体+国の支援制度をうまく組み合わせることで、 総額で100万円~200万円以上の支援を受けられる可能性があります。

特に重要なのは、

- 着工前に必ず申請・手続きすること

- 自治体ごとの制度内容をこまめにチェックすること

- 施工会社(ハウスメーカー)と早めに補助金活用を相談すること

ハウスメーカーの営業マンの中には、補助制度についてほとんど知識のない方もいます。そんな営業マンの言うことを聞いて二世帯住宅を建ててしまうと、本来、もらえていた補助金ももらえずに家が完成してしまうことも少なくありません。

これから二世帯住宅をご検討の方は、この記事をしっかり読んでいただき、損のない二世帯住宅づくりを頑張ってください。

以上、最後までお読みいただき、ありがとうございました。

「ローコストで二世帯住宅を建てたいけれど、どこに相談すればいいのかわからない…」

最近はテレビCMでも見かける「スーモカウンター」などの住宅相談サービス。

二世帯住宅の相談も増えており、共働き世帯・親との同居を検討している方の利用が広がっています。

ただ、「ローコストハウスメーカーの二世帯住宅」まで対応してもらえるのか 不安に感じる方も多いのではないでしょうか。

実際は相談窓口によって得意なハウスメーカーのタイプが異なり、 ローコスト二世帯住宅の場合は、どこに相談するかが重要なポイントです。

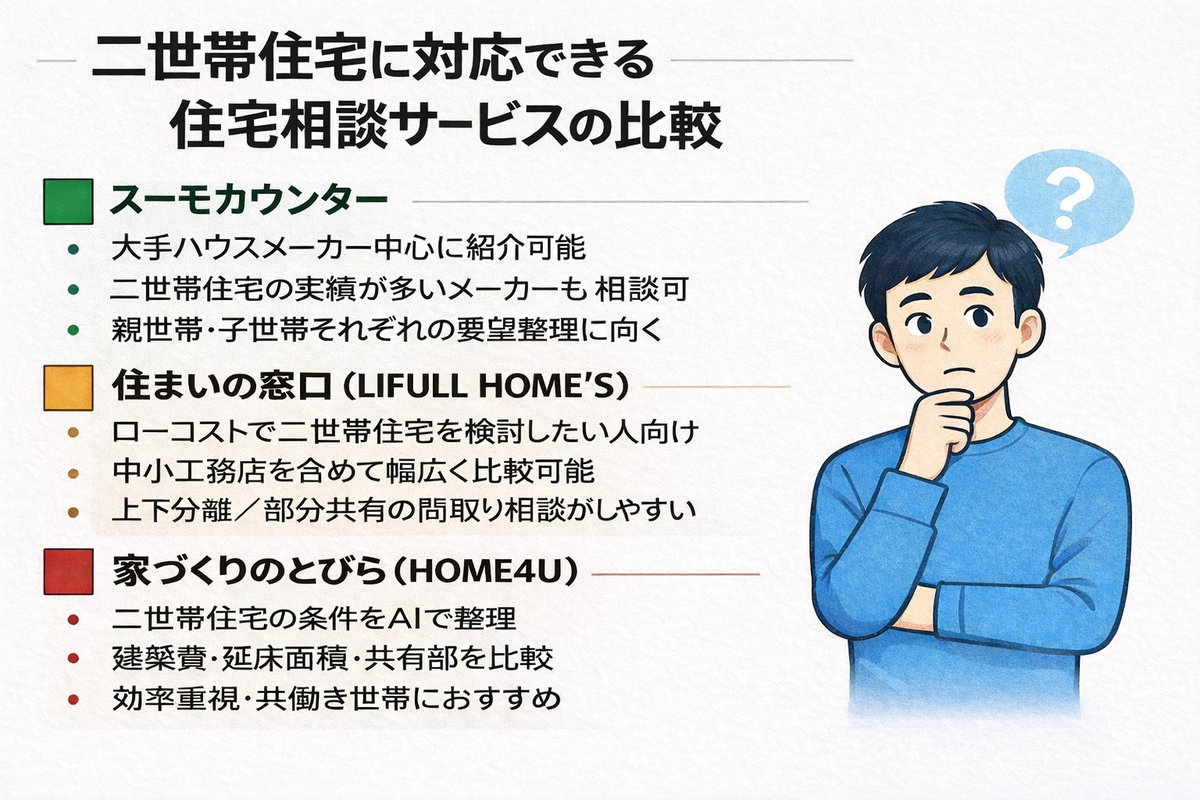

スーモカウンター(リクルート)

⇨ 幅広く紹介可能。ローコスト専門ではない点に注意。

住まいの窓口(LIFULL)

⇨ ローコスト二世帯住宅に強い。要望整理も丁寧。

家づくりのとびら(NTTデータ)

⇨ 費用・間取りをデータで比較。

ローコストで二世帯住宅を検討したい方には「住まいの窓口」がおすすめです。

完全分離型・部分共有型など希望条件に合うメーカーを紹介してもらえます。

💡 二世帯住宅に強いローコストメーカーを無料で提案

運営は上場企業のLIFULL。

二世帯住宅・ローコスト住宅の紹介実績も豊富です。

「住まいの窓口」や「スーモカウンター」などの新築の相談窓口については、こちらの記事で詳しく解説しています。

【最新版】「スーモカウンター」と「住まいの窓口」どちらがおすすめか【大手相談窓口3社のサービス内容を徹底比較】 - 大器晩成を信じて