この記事を読んで分かること☝

- 長男夫婦が家を継がなくていい理由

- 親世帯と一緒に暮らすことに向いている子世帯の特徴

- 二世帯住宅で成功するための秘訣

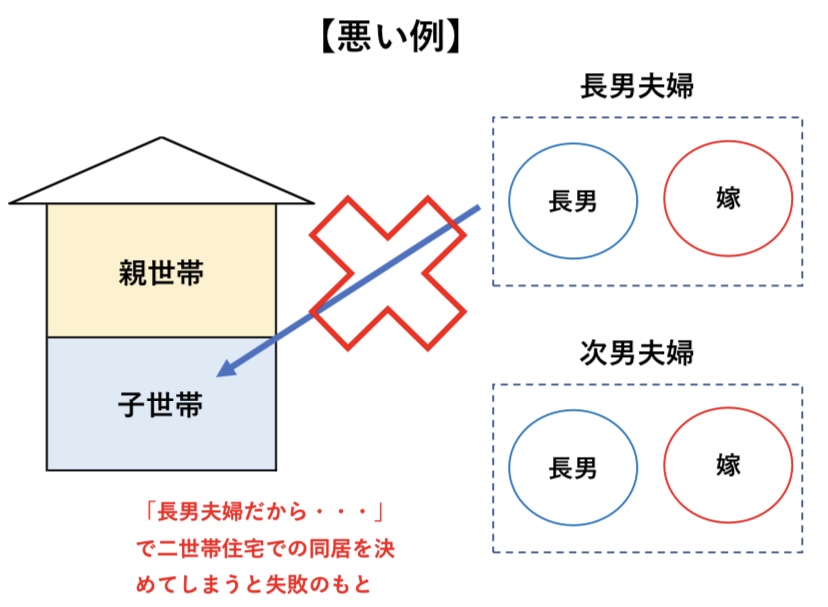

「二世帯住宅は、長男夫婦が親と暮らさなければならない」こういう書き込みを時々、見かけますが、ちょっと古い考え方ですよね。

この考え自体の根拠が良く分からないですし、昔からの風習で「長男夫婦が・・」と決めてしまうのは、二世帯住宅で失敗する原因になるのではないかと感じています。

二世帯住宅でうまくやっていくには、もっと客観的に考える必要があって

- 親と長男の関係

- 親と長男の奥さんの関係

- 他の兄弟姉妹夫婦と親の関係

- 子世帯の資金的な関係

- etc

など、二世帯住宅で親とうまく暮らしていくためには、長男かどうかより重要な要素があります。

別に長男夫婦でもいいんですよ。客観的に状況を判断して、そういう結論に至ったのであれば。

ここで良くないと言っているのは、「何も考えず長男だから・・」という理由が良くないと言っているのです。

私は次男ですが、11年前から二世帯住宅で親と暮らしています。

「次男なのに??」と言われることもよくありますので、この記事では私が二世帯住宅で親と暮らすようになった経緯と長男夫婦が必ずしも良いわけではない理由を考察していきます。

2012年にローコストハウスメーカーで二世帯住宅を新築。

二世帯住宅での生活(生活歴10年)しながら、最もローコストで理想の二世帯住宅が、どういうものなのか研究。

実際にローコストハウスメーカーで二世帯住宅を建てた経験とその後の生活の経験を活かし、二世帯住宅の情報を発信中。

一男一女の父親。

- そもそもなんで長男が家を継ぐ?

- 二世帯住宅で長男夫婦が一緒に暮らす必要がない理由

- 次男夫婦が二世帯住宅で親と同居

- 私が親と二世帯住宅で暮らすようになった理由

- 実際に二世帯住宅で生活してみて

- 親世帯と子世帯が近居する方法は二世帯住宅だけではない

そもそもなんで長男が家を継ぐ?

なぜ長男が「家業を継ぐ、家を継ぐ」という風習があるのでしょうか。

その原因は、旧民法(大日本帝国憲法)の名残と思われます。現民法(日本国憲法)では、「子供の権利は平等」となっていますが、旧民法では「家督の相続は長男が優先される」というものでした。

現民法に変わったのは70年以上前ですが、その考えが残っているということです。

もう少し分かりやすく書くと

<旧民法>

子供の相続について、男女では男が優先。年長者が優先。つまり相続の筆頭は長男ということでした。

このルールのポイントは、財産もすべて長男が相続するところです。(単独相続)

長男が相続⇒財産はすべて長男のもの

<現民法>

子供の相続は平等。例えば4人兄弟であれば、1/4づつが基本的な考え方です。(遺言により割合の変化は付けられますが、単独相続は不可)

財産は子供に平等に相続される

詳しくはこちらのサイトをご覧ください。

長子承継と家督制度とは - 青梅・西多摩で終活・遺言・家族信託・相続の相談はシニア終活支援窓口

二世帯住宅で長男夫婦が一緒に暮らす必要がない理由

上記で説明させていただいた通り、法律上は長男が家を継がなければならない理由はないということですね。ですから、現在残っている「長男が家を継ぐべき」という認識は、旧民法の名残ということです。

「長男の嫁という理由だけで、義両親と同居するのは嫌だ」と言われる方もいらっしゃると思いますが、確かに現代においてはそうかもしれません。

長男が実家の財産をすべて引き継ぐわけではないので、面倒な役回りだけ押し付けられたと感じるということですね。

平たく言うと同居するメリットがないということでしょうか。

ですから、二世帯住宅でどの子供が親と一緒に暮らすのか、それは長男とか関係なく条件の合う子供と二世帯住宅を建てて暮らすことが大切です。

「長男だから・・」という何の根拠もない理由で二世帯住宅を建てて一緒に暮らしてしまうと、一緒に暮らす理由が曖昧ですから二世帯生活が失敗に終わるかもしれませんね。

ただ、いずれにしても完全な同居はおすすめできないですね。仮に同居せざる負えない理由があったとしても、今ある義実家で暮らすのではなく、完全分離型の二世帯住宅を建てることが絶対に必要だと感じています。

暮らしくはこちらをご覧ください。

【同居型 二世帯住宅で起きる問題 6つを具体的に解説】おすすめのタイプは完全分離型か部分共有型2択 - 大器晩成を信じて

長男夫婦が家を継ぐという認識は薄れつつある

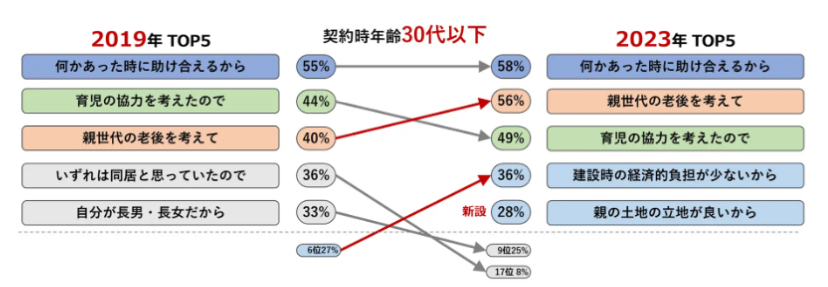

上記アンケート結果は、子世帯が二世帯住宅を暮らす理由を調査したものです。

2019年は「自分が長男・長女だから」という理由が33%を占めていましたが、2023年では25%まで低下しています。

今後も「自分が長男・長女だから」という理由は減少していくと想定されます。

次男夫婦が二世帯住宅で親と同居

これ私のことですね。このブログでは何回も書いていますが、私は10年前に完全分離型の二世帯住宅を建てて、自分の両親と暮らしてます。

私の家族構成は、妻(2歳下)と子供二人(長男、長女)です。二世帯住宅を建てたのは、結婚して5年経過してからですね。住宅ローンの面でも35歳までに家を建てたいと考えていたので、35歳の時に二世帯住宅を建てました。

当時、子供たちは5歳と3歳でした。(両親は、父67歳 母65歳)

私の上には兄がおり、つまり次男ということですね。ちなみに妻は次女です。(二人姉妹)

私が実際に建てた二世帯住宅の詳細はこちらをご覧ください。

【実例】タマホームの二世帯住宅は2205万円【ローコストで二世帯住宅を建てるコツを解説】 - 大器晩成を信じて

私が親と二世帯住宅で暮らすようになった理由

「将来、親の面倒は誰がみるのだろう」漠然とこんなことを考えられている方、多いと思います。まぁ私もその一人でしたね。ただ、「そうは言っても次男だから、そんなに考える必要はないか」とも思っていました。

でも実際に家を建てるとなった時の状況は

- 兄(長男)は都市部に転勤していて近くにいない

- 将来、両親の面倒は子供がみなければならないと考えている

- 兄(長男)は独特の雰囲気があり、緊張感がある

- 両親と兄と私の関係性を考えた場合、明らかに私の方がうまくいっている

- 兄の妻より私の妻の方が、のんびりしていて攻撃性がない

- 私の妻は、人のやることに興味がない、口を挟まない

- そもそも家を新築する自己資金があまりない

これらの状況を客観的に分析して、私(次男)が二世帯住宅を建てて両親と暮らすことになりました。これを見ていただいても分かる通り、長男が二世帯住宅を建てて一緒に暮らす理由はどこにもないですよね。

あるとすれば、昔ながらの風習である「長男だから・・」ということくらいでしょうか。

実際に二世帯住宅で生活してみて

うまく表現できませんが、雰囲気は「ふわぁ」とした感じです(^^;

きっちり何か生活のルールを決めているわけでもないですし、それぞれが自分のペースで好きなように日々過ごしています。

特別、問題も起きません。

「二世帯住宅で誰が両親と一緒に暮らすのか」それを考える上で重要なことは、親と兄弟姉妹、配偶者の状況を客観的に判断して決めることだと実感しています。

「長男だから・・」「長男の嫁だから・・」これって二世帯住宅で暮らす上で、何の根拠にもなっていないですよね。

この記事を読んでくださっている方の中には、長男や長男の嫁という立場の方もいらっしゃると思います。「長男だから」という考えは一旦捨てて、まずは客観的にみた状況を書き出してみてはいかがでしょうか。

そうすれば、もしかしたら良い答えが見つかるかもしれません。

もしそれでも近くで暮らす必要あって且つどうしても同居が嫌という方は、両親宅に近所で新築するのも一つの手だと思います。

親世帯と子世帯が近居する方法は二世帯住宅だけではない

二世帯住宅は、完全分離型だとしても基本的には一つの家で暮らすため、近居というよりは同居に近いです。

二世帯住宅では距離が近すぎるので避けたいけど、一方で親世帯と子世帯が近くで暮らす必要性がある、という場合には

- 分譲住宅を2棟 隣合せで購入する

- 分譲マンションを2室購入する

- 賃貸マンションを2室借りる⇒コストメリット大

二世帯住宅以外に上記の方法があります。それぞれメリット・デメリットはありますが、検討してみる価値はありますので、詳しくは下記の記事を読んでみてください。

【二世帯住宅だけじゃない!】親世帯と子世帯の二世帯が近くで暮らす方法4選 - 大器晩成を信じて

コスト優先なら賃貸マンション×2室がおすすめですが、ある程度、予算があるなら分譲住宅を2棟購入するというのもおすすめですね。

将来、不要になれば中古住宅として販売することができますし、まったく別の家なのでプライバシーの問題も発生しません。

【二世帯住宅より分譲住宅2棟 購入の方がメリットは大きい⁉】費用、メリット・デメリットを徹底比較 - 大器晩成を信じて

二世帯住宅で暮らすにしても近居で暮らすにしても、「そういうもんだから」という根拠のない理由で話を進めてしまうのは良くないですね。

最後まで読んできただき、ありがとうございました。こちらの記事も読んでみてください。